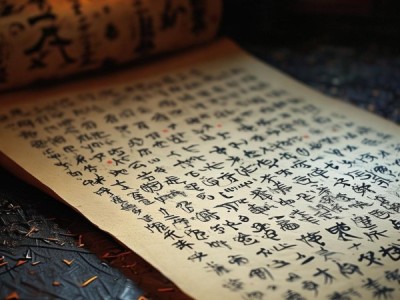

千古书圣王羲之,书法理论的深邃解析与笔墨智慧探微

王羲之书法理论探微,深入解析千古书圣的笔墨智慧,本文从王羲之的书法理论出发,探讨其独特的审美观念和技法,揭示其书法艺术的精髓,为后世书法爱好者提供有益的启示。

王羲之,字逸少,号澹斋,乃东晋时期赫赫有名的书法家,被后世尊崇为“书圣”,他的书法杰作,诸如《兰亭序》、《快雪时晴帖》等,不仅艺术价值斐然,更堪称书法史上的璀璨明珠,王羲之在书法理论领域亦有着独树一帜的见解,其理论对后世书法艺术的演进产生了深远的影响,以下,我们将深入探讨王羲之书法理论的核心内容:

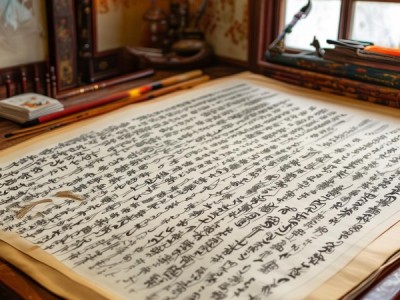

书法的审美标准

王羲之主张书法艺术应追求“神、气、骨、肉、血”的和谐统一。“神”指作品所蕴含的独特气质;“气”则关乎作品的气息流动,赋予生命之感;“骨”强调线条的力度与质感;“肉”则指线条的丰腴,即圆润与饱满;“血”则是指作品所传达的情感,即作品的灵魂。

书法的用笔方法

在《题卫夫人笔阵图后》中,王羲之阐述了用笔之道:“用笔须如锥画沙,如印印泥。”他认为,用笔应细腻而有力,如同锥子划过沙面;线条应饱满而自然,如同印泥印于纸上,他还特别强调“中锋行笔”,即笔尖始终在纸面上,以保证线条的稳定与力度。

书法的结构布局

在《兰亭序》中,王羲之展现了卓越的结构布局技巧,他提出,书法作品的结构布局应遵循“疏密有致、错落有致”的原则,在字与字、行与行之间保持适当的间距,既不过于拥挤,也不宜过于稀疏,同时注重字与字、行与行之间的呼应与协调,从而营造出和谐的美感。

书法的意境表达

王羲之坚信,书法作品应具备意境,通过线条与结构传达作者的情感与思想,他在《兰亭序》中言:“情之所至,笔亦随之。”这表明,书法作品应是作者情感的自然流露,而非刻意为之。

书法的学习方法

在《题卫夫人笔阵图后》中,王羲之提出了学习书法的三个阶段:初学时追求平正,掌握基本分布与结构;继而追求险绝,突破常规,寻求变化;最后回归平正,使作品更加和谐。

书法与人格的关系

王羲之认为,书法与人格紧密相连,他在《自叙》中写道:“书者,心画也。”这揭示了书法作品是作者内心的映射,一个品格高尚的书法家,其作品亦必然蕴含高尚的审美价值。

王羲之的书法理论,涵盖了书法的审美标准、用笔方法、结构布局、意境表达、学习方法以及书法与人格的关系等多个方面,这些理论不仅在当时具有极高的指导价值,而且对后世书法艺术的发展产生了深远的影响,我们通过学习和研究王羲之的书法理论,不仅能提升自己的书法技艺,更能从中汲取灵感,丰富自己的审美境界。